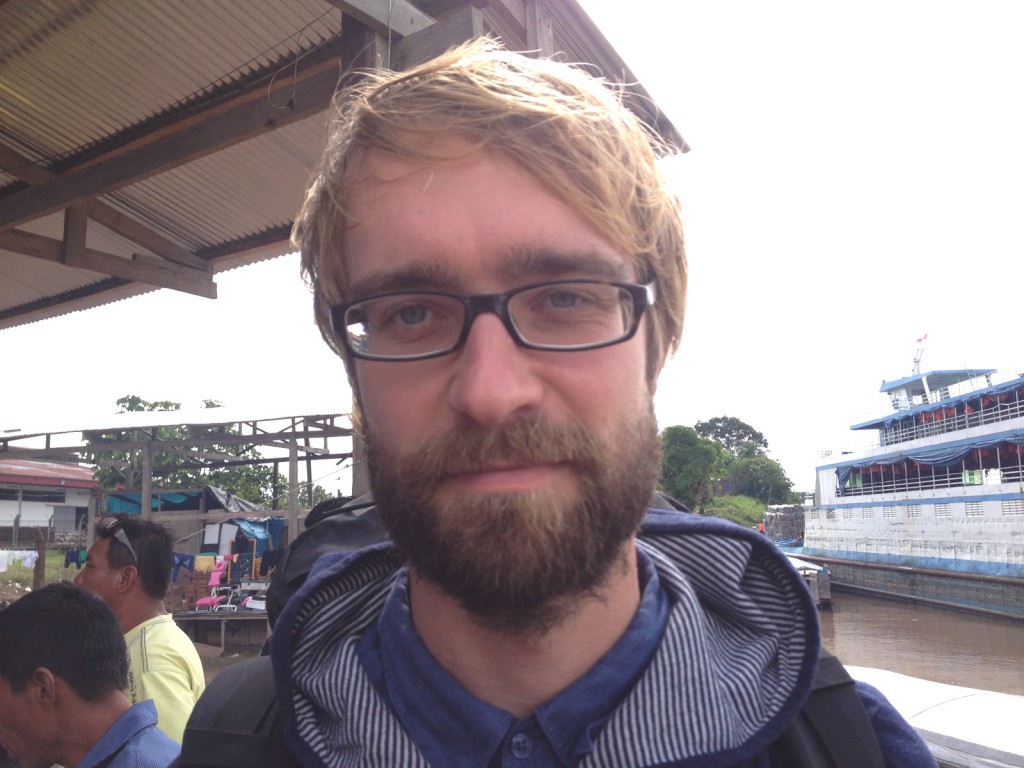

Vor zwei Wochen hieß es endlich Rucksack packen und los. Unser Ziel: Iquitos. Die Dschungelmetropole ist mit 400.000 Einwohnern der größte Ort der Welt ohne Landanbindung, mitten im Amazonas-Regenwald. Für die Anreise brauchten wir ganze vier Tage. Erst 18 Stunden im Bus über die Anden, dann drei Tage im Frachtkahn auf dem Wasserweg. Deckpassage in Hängematten. Wässrige Suppe und Reis mit Hühnchen inklusive. Und das Ganze für läppische 70 Soles (kaum 20€). Es hätte schlimmer sein können.

Nach einer Woche in Iquitos wollen wir die Stadt noch vor Weihnachten verlassen. Ein Frachtschiff fährt am Vorweihnachtstag, doch die Aussicht auf Kochbanane und Yuca-Wurzel auf Arroz Blanco an Heilig Abend finden wir nicht so prickelnd.

Nach vielem Hin- und Her ergibt sich eine Möglichkeit, die in keinem Reiseführer zu finden ist. Auf Gut Glück fahren wir mit einem Toyotabus mit ca. 15 Sitzplätzen, in den gerne mal 25 Personen passen, ins Dörfchen Nauta. Dort fließen Marañon und Ucayali zusammen und bilden den Amazonas. Angeblich fährt am nächsten Tag ein Speedboot ab, das zwar etwas teurer ist, für die Strecke stromaufwärts aber nur anderthalb Tage benötigt. In einer schäbigen Baracke am Hafen können wir zu unserer großen Freude tatsächlich Tickets ersteigern und fühlen uns vom Schicksal geküsst. Was ich zum Zeitpunkt des Ticketkaufs noch nicht ahnen kann: Die Reise nach Moyobamba wird uns drei Tage und unendlich viele Nerven kosten. Kommt vor, wenn man für wenig Geld unterwegs sein will. Wir hätten die gleiche Strecke für 93€ fliegen können.

Die Fahrt im Holzboot mit Außenbordmotor und Plastikplanendach wird zur Tortur bzw. zum Abenteuer, je nachdem wie man es nimmt. Dicht gedrängt nehmen wir auf schmalen Stühlen Platz. Sie wurden aus zusammengeschweißten Eisenstangen geformt und mit elastischen Gummiseilen, wie man sie bei uns als Wäscheleinen verwendet, umwickelt. Im Gang werden für die letzten Passagiere ein paar Holzhocker aufgestellt.

Nach einigen Stunden habe ich mich an den Fahrtwind im Gesicht und die Knie im Rücken gewöhnt. Ich ziehe meine Kapuze tiefer ins Gesicht und kauere mich hinter die blaue Plastikplane, die uns vor Spritzwasser schützen soll. Mit Musik von den Isbels auf den Ohren schließe ich die Augen und träume mich an Orte mit Beinfreiheit und leckerem Essen.

Jap, der Magen knurrt. Zeit fürs Frühstück. Wir steuern ein kleines Dorf am Ufer an, an dem uns ein Dutzend Frauen und Kindern mit Tabletts voller Essen erwarten. Gegrillter Fisch, Reis mit Hühnchen und Bohnen, Bananenchips, Popcorn, etwas das wie Weintrauben aussieht. Was klingt wie im Paradies, wird zur Nervenzerreißprobe. Kaum erreichen wir die schlammige Uferböschung, stürzen sie sich auf uns wie eine Horde wildgewordener Amazonen.

Das Boot gerät in gefährliche Schräglage. Einige Passagiere lehnen sich auf unsere Seite rüber, winken mit Münzen, rufen durcheinander ihre Wünsche hinüber. Chaos. Ich werfe mich auf die andere Seite und bilde mir ein, damit das Boot vorm Kentern zu bewahren. Bis zum Hals stehen die Frauen im Wasser. Man könnte meinen, sie möchten uns vor dem Verhungern bewahren. Dabei ist es genau andersherum.

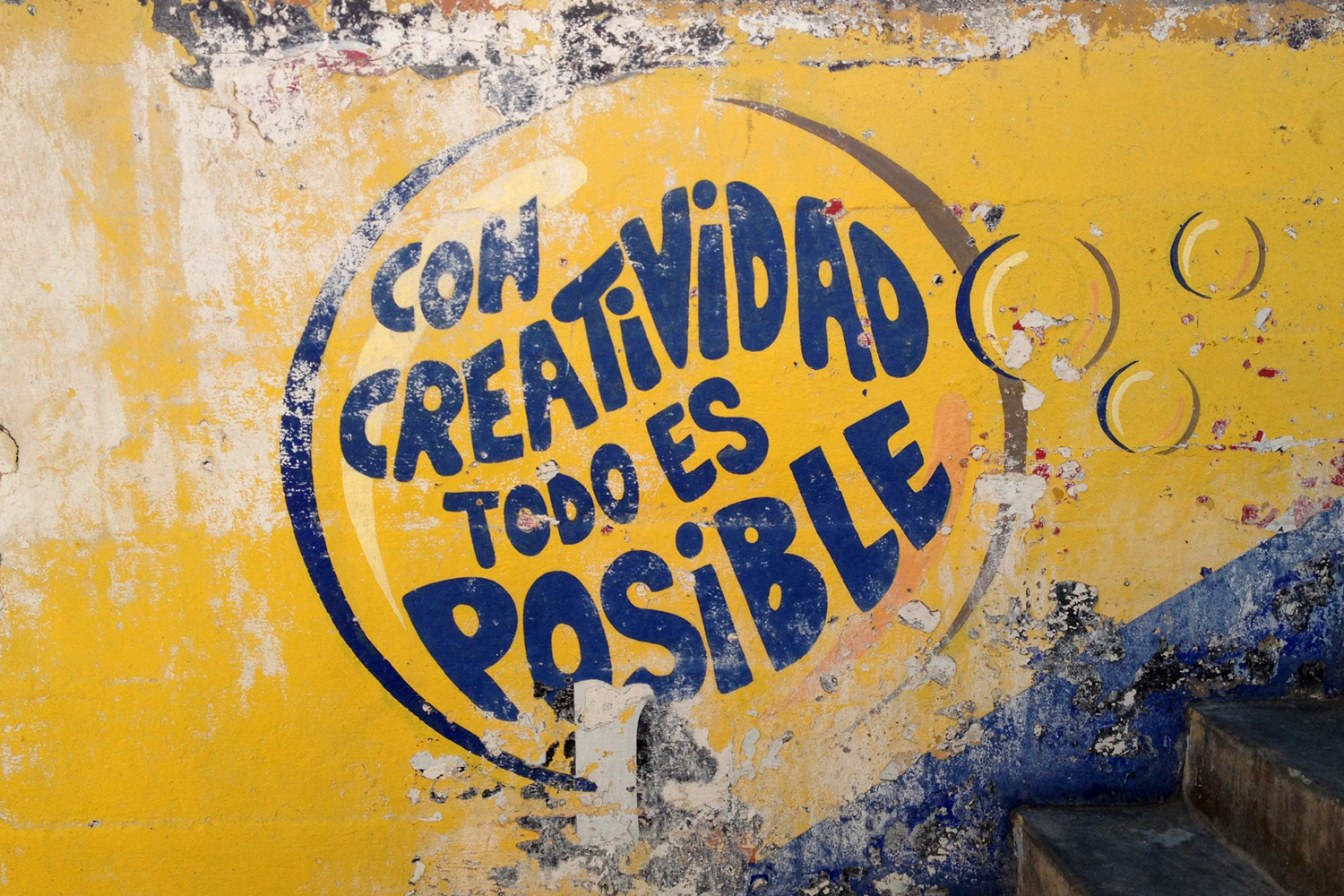

Als jeder versorgt ist, legen wir wieder ab und setzen unsere Fluss-Odyssee fort. Das grüne Ufer zieht vorbei. Wunderschöne exotische Bäume, wilde Pflanzen und riesengroße Palmen. Hin und wieder eine schilfbedeckte Hütte und Bananenplantagen. Es wimmelt von Kindern. Wir überholen kleine Holzboote, auf denen neugierig dreinblickende Menschen mit indigenen Gesichtszügen ihre Ware ins nächste Dorf schippern. Im Wasser jede Menge Treibholz und Plastikflaschen, Plastikgabeln, Steroporbehälter und anderer Abfall. Peru hat ein riesengroßes Müllproblem. Oder besser gesagt ein Bildungsproblem. Es gibt kein Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Aber es ist eine Sache, Plastik im Fluss schwimmen zu sehen, eine andere, zuzusehen wie Mitreisende links und rechts ihren Müll über Bord werfen. Katharina versucht verzweifelt unseren Sitznachbarn klar zu machen dass das nicht gut für die Natur ist und hätte sie am liebsten dazu verdonnert an Ort und Stelle die Doku “Plastic Planet” anzuschauen. Da das Onboard-Entertainment-System in Speedbooten aber wahrscheinlich frühstens in 30 Jahren eingeführt wird, bleibt es bei verwirrten Blicken ihrerseits und Resignation unsererseits. Kommt vor, wenn verschiedene Kulturen aufeinander treffen.

In der Abenddämmerung legen wir im Dörfchen Alianza an, etwa auf halber Strecke zwischen Nauta und Yurimaguas. Hier bekommen wir eine nett gemeinte, aber abscheulich schmeckende Abendmahlzeit und ein einfaches Lager mit Matratze und Moskitonetz im Freien. Um drei Uhr nachts werden wir geweckt. Es geht weiter. Mir tut alles weh. Es ist die schlimmste Nacht seit letzter Woche im Regenwald, aber das ist eine andere Geschichte.

Es ist stockdunkel, als wir ablegen. Ein Schiffsjunge steht am Bug und leuchtet die Ufer ab, während der Typ hinten am Motor vorsichtig versucht sich seinen Weg zu bahnen. Ich komme mir vor wie ein Flüchtling. Oder vielleicht schmuggeln wir einen Zentner Koks den Amazonas entlang. Letzteres kann ich bis zuletzt nicht endgültig ausschließen. Warum kein Reiseführer diese Tour beschreibt, ist mir nun vollkommen klar. Dieses Mal sichern wir uns vordere Plätze, wo auf den ersten Blick etwas mehr Platz und das Dröhnen des Motors nicht so laut ist. Dafür hängt über uns ein Lautsprecher, aus dem die nächsten zehn Stunden lang Cumbia-Rhythmen in ohrenbetäubender Lautstärke schallen.

Das Frühstückschaos vom Vortag wiederholt sich (ich bekomme aber nichts runter), es steigen in Lagunas noch weitere Personen zu, die sich zwischen Stühle und Hocker auf den Boden quetschen. Mir ist kalt, ich bin müde und habe irgendwie doch Hunger. Schließlich ergebe ich mich einfach meinem Schicksal und warte auf unsere Ankunft.

Irgendwie und irgendwann kommen wir an. In Yurimaguas. In Tarapoto. Und schließlich in Moyobamba. An Heilig Abend. Vier Tage, nachdem wir in Iquitos aufgebrochen sind. Dass wir nachts auf dem Weg nach Tarapoto wegen eines Erdrutsches das Auto wechseln und zwei Stunden warten müssen, bis die Straße frei ist, sei hier nur als Randnotiz erwähnt.

So wird Weihnachten dieses Jahr nicht nur wegen des einmaligen Ortes, sondern auch wegen der widrigen Umstände im Vorfeld zu einem ganz besonderen Fest. Ein bequemes Bett, ein flauschiges Handtuch, funktionierendes Internet und ein Stückchen leckere Pizza mit Menschen, die einem viel bedeuten. Das ist gerade alles, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Man wird bescheiden auf Reisen.